编者按:

当“老供销”穿上“新衣裳”,一场扎根乡土的焕新之旅正在岳阳悄然发生。

不再是记忆中的“小卖部”,岳阳市供销合作联社深入贯彻全国总社“千县千社质量提升行动”,紧紧围绕市社“12345”工作思路,以“强基赋能”为主线,大力推进系统性、深层次的变革与创新,蜕变为乡村振兴的“多面手”与“贴心人”。

本系列报道将带您走进田间地头,看供销系统如何以智慧注入农业、以业态激活乡村、以服务贴近民生,书写为农服务、振兴乡村的生动篇章。

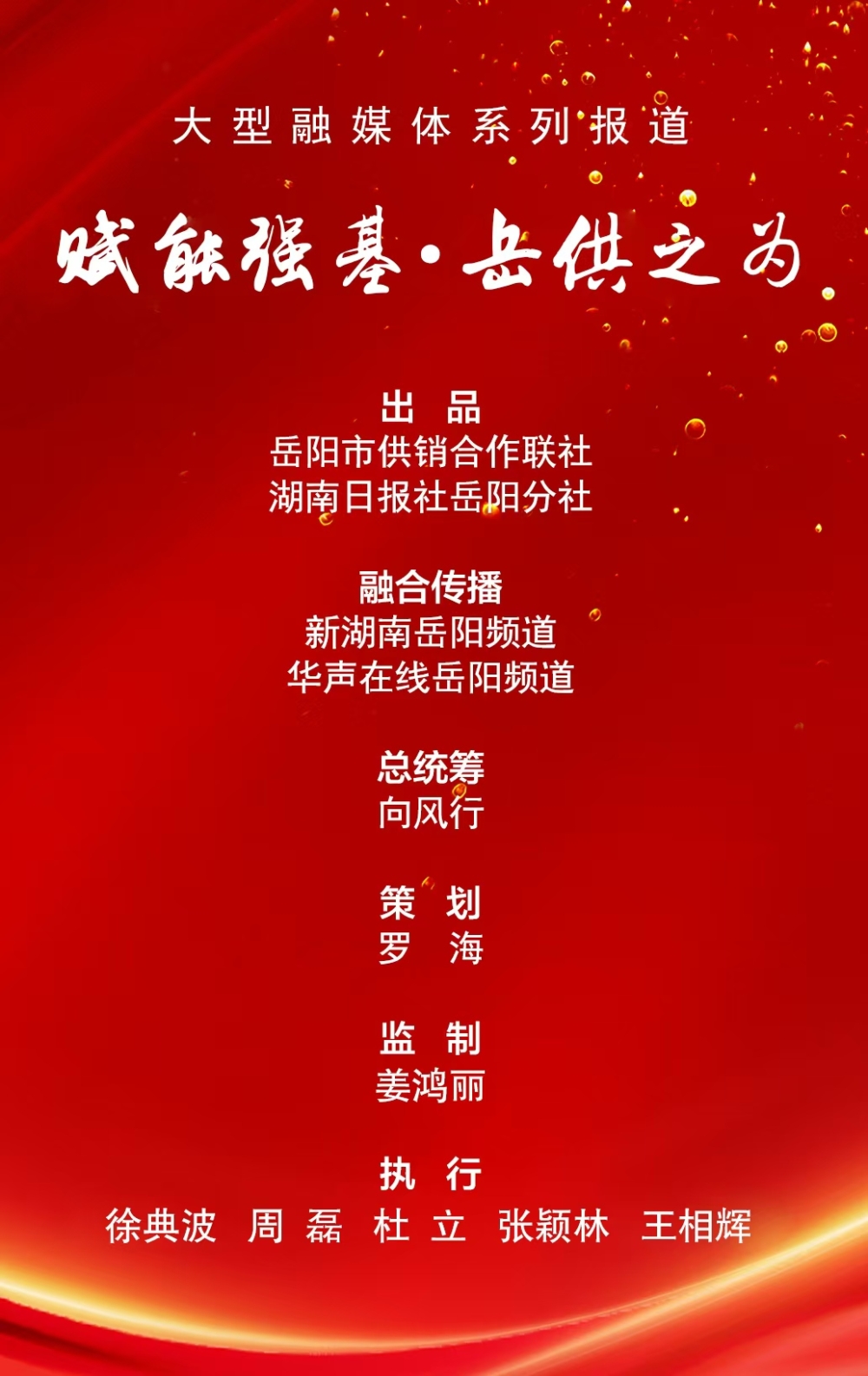

湖南日报社岳阳分社携手岳阳市供销合作联社,倾情推出“强基赋能·供销之为”大型融媒体系列报道,看岳阳供销如何把“服务”二字,写进土地、写进生活。敬请关注。

让“土特产”成为乡村振兴的“金钥匙”

湘阴辣椒田、君山晒鱼场、平江庭院地、临湘茶园间,处处可见岳阳市基层供销社的身影。

它们正以联农带农的实干,激活“土特产”价值,串联产业链条,撬动集体经济增收,让“土宝贝”成为乡村振兴的“金钥匙”。

岳阳市供销合作联社党委书记、理事会主任向风行表示,要找准生活富裕关键点,全面增强基层社惠农服务能力。持续不断将更广泛的社会资源纳入基层供销社中,持续提升供销社促进农业高质量发展的服务水平,将为农服务成效作为衡量供销事业发展的首要标准。

整合资源,让“田间特产”变身“黄金IP”

立秋后的清晨,湘阴县樟树镇文谊兴村,廖余的剁椒坊飘出阵阵香气。

她手中的樟树港辣椒刚从田里摘下,4月上市时最高能卖到240元一斤。

“供销社不仅管销路,还送种苗、教技术,我种辣椒每年能增收8万多元,今年又把面积从6亩扩到了10亩。”廖余的底气,来自文谊兴村供销社推行的“五统一分”机制——统一种苗、统一生物有机肥、统一绿色防控技术、统一分级标准、统一品牌销售,分户管理种植。

该社注册资金200万元,联合102户农户建成标准化辣椒基地,与广东公司合作成立农业科技公司,开发辣椒酱、辣椒干等衍生品,同步种植樟树港白黄瓜及三月黄土豆,投入80万元试点种植55亩枳壳、白芨中药材。每年可为村集体经济增收15万元,提供30余个就业岗位,人均年务工收入达1.5万元以上。

君山区六门闸社区的风干鱼商铺里,主播刘静正对着手机直播:“人工去内脏,少盐低温腌制,风干后鱼刺都能吃!”

这位退捕渔民转产典范,每年通过直播带货卖出超600万元风干鱼,带动上百户养殖户增收。她的成功,离不开六门闸社区供销社的“两个整合”:整合42家生产经营户,统一“钱粮湖六门闸风干鱼”国家地理标志标识;整合电商资源建成直播基地,培育“胖姐”“刘静”等10余名本土主播。

2023年,六门闸风干鱼电商平台实现销售量超3000吨,产值突破2亿元,带动400余人就业,其中16户脱贫户月收入稳定在4000元。目前,投资200万元的标准化生产基地正在建设中,投产后年产能将达2.5万吨,年产值预计超10亿元,可安排就业500人。

搭台铺路,让“种得好”变“卖得好”

走进临湘市桃林镇苎麻社区,茶香馥郁。

作为老茶乡,以前该社区没有集中收购点,鲜叶卖不起价,村民种茶积极性低,当地茶园常年处于荒弃状态。

自2020年开始,该社区供销社先后投入60余万元改造茶叶生产车间、购置茶叶加工设备,建立起初具规模的社区集体经济合作社茶叶加工厂,集体经济合作社保底收购鲜叶加工销售。

“以前鲜叶卖给小商贩每斤才20元,现在供销社上门收,最高给到60元!”今年春茶季,郑伍香等茶农鲜叶变现收入近4000元。

不仅如此,该社区供销社实施“品牌赋能工程”:投入60万元改造茶叶加工车间,购置杀青机、揉捻机等设备,注册“石洞峰”商标,建成500亩高标准茶园。

2025年,该社生产高档有机干毛尖1200余斤、有机绿茶1800余斤,销售收入近70万元,带动社区居民增收超50万元,村集体经济增收20万元以上。

在平江县岑川镇大义村,满塘荷叶绿意浓浓。

“去年种了40亩湘莲,今年种了185亩!咱们的莲子不愁销路。”大义村党支部书记朱宽放介绍,当地供销社统一为农户提供种苗、组织技术培训,并与收购企业签订保底回收协议,每斤干莲子可卖30元。

今年4月,大义村开展庭院经济种植项目,以沙姜、天冬、湘莲种植为核心,将农户房前屋后的零散田地利用起来,助力村民增收。

当地供销社积极动员农户,协助村委会开展地块核查,整合土地、人力资源,已组织95户农户签约,并完成首轮技术培训,盘活400亩碎片化田地。

“我种了6亩天冬,今年每亩能卖6000元。”平江县大义村村民朱敬德算起增收账,脸上乐开了花。