1937年,中华民族深陷危亡之境。日本侵略者的铁蹄肆意践踏华夏大地,“七七事变”的爆发彻底粉碎了和平的幻梦,全民族抗战的烽火就此点燃。值此存亡绝续之秋,1937年8月20日,一份凝聚共识、昭示决心的文件——《为和平合作联合宣言》(以下简称《宣言》)由中共湘鄂赣省委和省苏维埃政府正式发表,如同一道划破黑暗的曙光,为凝聚抗日力量带来了新的希望。

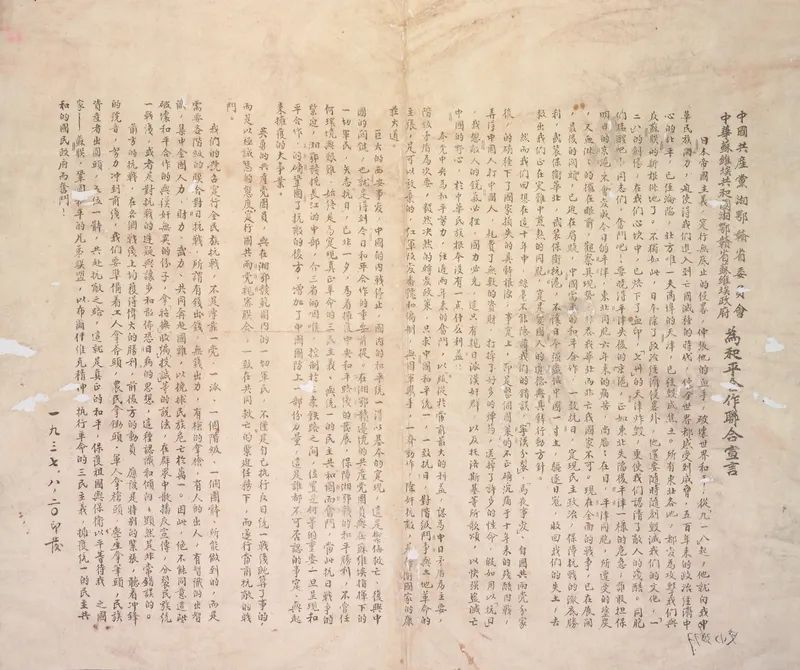

现存《宣言》文本保存于湖南省博物院,长32.8厘米,宽38.8厘米,繁体楷书印刷,毛边纸直行石印,系1959年3月平江县文化馆移交湖南省博物馆收藏。

一、宣言诞生的历史背景

自1931年“九一八事变”始,民族危机日益深重。然而,国民党政府仍奉行“攘外必先安内”政策,国共两党处于严重的军事对抗状态。1935年8月,中共中央发表《八一宣言》,首次明确提出“停止内战,一致抗日”的主张,呼吁建立抗日民族统一战线,为国共合作奠定了重要的思想基础。1936年“西安事变”的和平解决,则标志着国共合作的政治基础初步形成。

在此背景下,中共湘鄂赣省委根据中央指示精神,主动与国民党地方当局接触,提出“停止军事冲突、共同抗日”的倡议。双方围绕红军游击队改编、划定抗日防区、释放政治犯等关键议题进行了多轮艰苦谈判,这些地方层面的务实探索为《宣言》的最终发布积累了宝贵的实践经验。

二、宣言的发表与核心要义

1937年8月20日,中共湘鄂赣省委书记涂正坤与中共湘鄂赣省苏维埃政府主席、军区司令员傅秋涛,在平江芦头山区通过“快邮代电”的方式,向全国发表了《为和平合作联合宣言》,旗帜鲜明地表达了团结御侮的坚定立场。

涂正坤

抗日战争时期的傅秋涛

《宣言》全文约1600字,言辞恳切,掷地有声。开篇即以沉痛而激昂的笔触,历数日本自“九一八”以来对中华民族犯下的滔天罪行,并振聋发聩地指出:“全面的战争,已在展开,最后的关头,已迫在眉睫”,疾呼全国人民必须奋起抗争,共赴国难。

紧接着,《宣言》严厉批驳了破坏和平合作、分裂抗日民族统一战线的谬论,郑重宣告:中共中央及湘鄂赣边区的共产党员、共青团员,以及苏维埃政府领导下的全体军民,均以民族大义为重,决心搁置阶级矛盾,愿与国民政府捐弃前嫌,携手并肩,共同抵御外侮。

《宣言》高度评价“西安事变”和平解决的重大意义,视其为实现国共合作的重要契机。为促成祖国的和平统一,湘鄂赣边区军民愿意放弃此前的阶级斗争与土地革命主张,以最真诚、最坚决的态度与国民党合作,共同维护湘鄂赣地区的和平稳定,为争取全民族抗战的胜利而奋斗到底。

《宣言》结尾发出强有力的号召,呼吁建立最广泛的抗日民族统一战线:“工人拿斧头,农民拿锄头,军人拿枪头,学生拿笔头,民族资产阶级者出圆头,五位一体,共赴抗敌之路。”这一形象比喻,生动描绘了全民总动员、共御外侮的壮阔图景。

三、宣言的历史回响与深远影响

《宣言》一经发表,在全国范围内激起了强烈反响。它如同一场及时雨,滋润了全国民众渴盼团结抗日的焦灼心灵,为抗日民族统一战线的最终形成注入了强劲动力。

《宣言》也迅速成为南方八省游击区与国民党地方当局谈判合作的范本。各地中共组织纷纷效仿,积极推动红军游击队的改编工作。1937年秋,国共双方达成协议:将南方八省的红军游击队统一整编为“国民革命军陆军新编第四军”(简称新四军),叶挺任军长,项英任副军长。湘鄂赣边区游击队被编入新四军第一支队,成为驰骋抗日战场的重要力量。

湘鄂赣边区红军游击队改编为新四军第一支队

在中央层面,1937年8月,中共中央派周恩来、朱德、叶剑英等前往南京,与国民党当局进行正式谈判。最终敲定:西北主力红军改编为“国民革命军第八路军”(后按战斗序列改称第十八集团军),朱德、彭德怀分任正、副总指挥,随即开赴华北抗日前线。

1937年9月22日,国民党中央通讯社正式发表了《中共中央为公布国共合作宣言》(即全国性的合作宣言),其核心精神——“团结抗日”,与湘鄂赣《宣言》一脉相承。翌日(9月23日),蒋介石发表谈话,事实上承认了中国共产党的合法地位。这标志着以国共合作为基础的抗日民族统一战线正式形成。

《为和平合作联合宣言》诞生于中华民族生死存亡的关键时刻。它不仅是中国共产党“停止内战,一致抗日”主张在区域层面的率先实践,更是国共第二次合作从中央谈判走向地方落实的关键一环,为全国性抗日民族统一战线的最终建立提供了宝贵的“地方经验”。这份宣言极大地鼓舞了全国军民的抗日斗志,有力促进了抗日力量的团结凝聚,其蕴含的以民族大义为重、共御外侮的团结精神和爱国情怀,穿越历史烟云,至今仍熠熠生辉。在铭记抗战历史的今天,重温这份宣言的诞生历程与深远影响,我们更加深切地体悟到:在民族危难之际,团结奋斗是克敌制胜的法宝;在追求复兴的征程中,珍视和平、勠力同心,始终是国家与民族发展进步的根本保障。